Table of Contents

Toggleसजीवों में नियंत्रण व समन्वय chapter-1/part-2

(1 .d )जन्तुओ में प्रतिक्रिया एवं भौतिक समन्वय तंत्रिका तंत्र (Reaction and actual co-appointment in creature Mervous framework)

उत्तर :वह तंत्र जिसके द्वारा प्राणी के शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन और उनके विभिन्न अंगों के कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं।

तंत्रिका तंत्र (Sensory system)- प्राणियों का शरीर जटिल रचना है। इसलिए इसके समस्त भागों को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए उतने ही जटिल समन्वयित तंत्र की आवश्यकता है जो तंत्रिका तंत्र हैं। यह जन्तु शरीर के सभी अंग तथा अंग तंत्रों का समन्वय (Coordination) करता है। पेड़-पौधों में तंत्रिका तंत्र का पूर्णतः अभाव होता है।

उत्तर :हम सभी जिस वातावरण में निवास करते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं जिसकी सूचना हमें प्राप्त होती रहती है। वातावरण में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों को उद्दीपन (Boosts) कहते हैं। उद्दीपन भी दो प्रकार के हो सकते हैं-(1) बाहरी उद्दीपन (Outer stimulf), (2) आन्तरिक उद्दीपन (Interior improvements) ।

1) बाहरी उद्दीपन वे हैं जिनका अनुभव हमें परिवेश से होता है; जैसे-गर्मी, सर्दी आदि।

(2) आन्तरिक उद्दीपन को हम शरीर के भीतर के परिवर्तन द्वारा समझ सकते हैं; जैसे-भूख लगना, प्यास लगना आदि।

उत्तर :उद्दीपनों द्वारा जो सूचनायें तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क (Mind) अपना रीढ़-रज्जू (Spinal line) को पहुँचायी जाती हैं, संवेदनायें (Driving forces) कहलाती हैं।

उत्तर :संवेदनाओं के फलस्वरूप अंगों द्वारा जो कार्य सम्पन्न होता है, प्रतिक्रिया (Reaction) कहलाता है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।

उत्तर : (1) जन्तुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियमन (Guideline) करना तथा अंगों एवं तंत्रों के बीच समन्वय (Co-appointment) स्थापित करना। (2) शरीर के बाहरी तथा आन्तरिक वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करना। (3) उद्दीपनों के प्रभाव से प्रतिचार (Reaction) उत्पन्न कर अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। (4) शरीर के विभिन्न पेशियों के संकुचन तथा ग्रन्थियों के स्राव में सहायता करना। (5) संवेदी अंगों की सहायता से वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी करना। (6) बुद्धि, विवेक, स्मरण, तर्क आदि का संचालन करना। (7) स्पर्श, स्वाद, गंध, पीड़ा, दृष्टि आदि का ज्ञान कराना।

उत्तर :त्तंत्रिका तंत्र के अवयव (Parts of sensory system) – तंत्रिका तंत्र के अवयव को दो भागों में बाँटा गया है-(1) रचनात्मक अवयव (Underlying parts), (2) क्रियात्मक अवयव (Utilitarian parts)

(1) रचनात्मक अवयव (Underlying parts) तंत्रिका तंत्र प्रधानतः दो भागों द्वारा गठित होता है-(I) न्यूरान (Neuron), (ii) न्यूरोग्लिया (Neuroglia)। न्यूरान के नष्ट होने या मृत्यु के पश्चात् न्यूरोग्लिया न्यूरान का स्थान ग्रहण कर लेता है। इसके अतिरिक्त अमेरुदण्डी प्राणियों में तंत्रिका, तंत्रिका गैग्लिऑन तथा सूत्र-युग्मन भी उपस्थित रहता है तथा सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय अमेरुदण्डी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़-रज्जु, कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुतंत्रिकाओं द्वारा गठित होता है। ये सभी अंग न्यूरान तथा न्यूरोग्लिया द्वारा गठित होते हैं।

(2) क्रियात्मक अवयव (Practical parts) – वातावरण से उद्दीपनों का ग्रहण, प्रतिचार तथा विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक अवयव तीन प्रकार के होते हैं-(a) ग्राहक (receptor) (b) अपवाहक या प्रभावक (effector) (c) वाहक (conductor)।

(a) ग्राहक (Receptor) – ग्राहक वे विशिष्ट कोशकीय रचनायें हैं जो वातावरण या कुछ अंशों तक शरीर के भीतर के उद्दीपनों को ग्रहण कर केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रेषित करती हैं जहाँ पर क्रियात्मक निर्णय सम्पन्न होता है। निम्न जन्तुओं में ये कोशिकाएँ आपस में संयुक्त होकर संवेदी अंग (tactile organs) का निर्माण करती हैं। उद्दीपन ग्रहण करने के अनुसार ग्राहक कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है –

(I) वाह्य ग्राहक (Extero-receptors or exteroceptors)- इस प्रकार की ग्राहक कोशिकाएँ शरीर के बाहरी भागों में पायी जाती हैं; जैसे-त्वचा, आँख, नाक, जीभ, कान आदि। ये कोशिकायें बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। इन कोशिकाओं को ताप ग्राहक, दबाव ग्राहक, स्पर्श ग्राहक, स्वाद ग्राहक, प्रकाश ग्राहक, रंग ग्राहक, घ्राण ग्राहक, स्वर ग्राहक आदि कहते हैं।

(ii) अन्तः ग्राहक (Intero-receptors or enteroceptors)- इस प्रकार की ग्राहक कोशिकाएं शरीर के आन्तरिक रचनाओं में पायी जाती हैं तथा आन्तरिक उद्दीपनों जैसे भूख, प्यास, पीड़ा, हृदय की धड़कन, श्वसन आदि को ग्रहण करती हैं।

(b) अपवाहक (Effectors) -वे सभी अंग जो उद्दीपनों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं उन्हें अपवाहक कहते हैं; जैसे विभिन्न प्रकार की पेशियाँ, ग्रन्थियाँ (organs) आदि।

(c) वाहक (Guides) – ग्राहकों द्वारा किये गये उदीपन जिस माध्यम द्वारा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुँचाया है या केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिचार अपवाहक (effectors) अंगों तक पहुंचाया जाता है उसे वाहक (Guides) कहते। जैसे-न्यूरान तथा नर्भ (nerve) वाहक का कार्य करते हैं।

न्यूरॉन (Neuron or nerve cell) – “न्यूरॉन या नर्भसेल तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है:

nerve cell) – “न्यूरॉन या नर्भसेल तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है:

” तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं-(a) कोशिकाकाय या साईटॉन तथा (b) कोशिका प्रकर्ष ।

कोशिका प्रवर्ध भी दो प्रकार के होते हैं-(1) प्रतानिकायें तथा (ii) अक्षततु (axon)

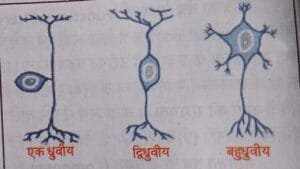

तंत्रिका कोशिका को रचना के आधार पर निम्न तीन प्रकार में विभाजित किया गया है-

(1) एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका (2 ) द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका तथा (3 ) बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका

(1) एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका –वे तंत्रिका-कोशिकाएँ जो प्रतानिकायें विहीन होती हैं, एक ध्रुवीय तत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। ये प्रमस्तिष्क-गुच्छिकाओं और भ्रूण में पायी जाती है।

(2 )द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका – जिस तंत्रिका कोशिका में एक अक्ष तन्तु तथा एक प्रतानिका मिलती है उसे द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं नेत्र के दृष्टिपटल में पायी जाती है।

(3 ) बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका :एक अक्ष तंतु तथा अनेक प्रतनिका वाली कोशिकाएँ बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहलाती है। जिसके द्वारा मस्तिक ,रीढ़ -रज्जु तथा तंत्रिकाओं निर्माण होता है।

(Q )तंत्रिका का परिभाषा देते हुए उसके प्रकारो का वर्णन करो।

उत्तर :तंत्रिकाएं (Nerves) – संयोजी उत्तकों से घिरे हुए तंत्रिका तन्तुओं के समूह को तंत्रिका कहते हैं। ये पेशियों के संकुचन से ग्रन्थियों द्वारा होने वाले स्राव को नियंत्रित करती है। उदीपनों को मस्तिष्क में पहुँचाती हैं तथा जवाब में प्रभावो अंगों तक भी पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाती है।

तंत्रिकाओं के भेद (Sorts of nerves)- तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती हैं जो निम्न हैं-

(1) संवेदी या अन्तर्वाही नर्भ (Tactile or Afferent nerves) – संवेदी न्यूरान के तंत्रिका तंतु द्वारा गठित वे नर्भ जो ग्राहक (Receptor) से उद्दीपनों को ग्रहण कर केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुँचाने का कार्य करती हैं उन्हें संवेदी नर्भ कहते हैं। चूंकि ये नर्भ उद्दीपनों को बाहरी भाग से अन्दर की ओर वहन करती हैं, अतः इन्हें अन्तर्वाही (Afferent nerve) भी कहते जैसे-दृष्टि, श्रवण, घ्राण आदि। हैं;

(2) चालक या बहिर्वाही नर्भ (Engine or efferent nerves) – चालक न्यूरान के तंत्रिका तंतु द्वारा गठित्त वे नर्भ जो प्रतिक्रिया (Reactions) को केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहक (Effectors) या उद्दीप्त अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं उन्हें चालक (Engine) नर्भ कहते हैं। चूंकि ये प्रतिचार को अन्दर से बाहरी भाग की ओर वहन करती हैं अतः इन्हें बहिर्वाही (Efferent) नर्भ कहते हैं; जैसे-तीसरी तथा छठवीं कपाल तंत्रिकाएँ।

(3 )मिश्रित नर्भ- वे नर्भ जो संवेदी (Tactile) तथा चालक (Engine) दोनों प्रकार के न्यूरान के तंत्रिका तंतु द्वारा गठित होती हैं तथा ये उद्दीपन ग्रहण कर केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में तथा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रतिवार उद्दीप्त अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं, उन्हें मिश्रित नर्भ कहते हैं; जैसे-फेसियल या आनन तंत्रिका (seventh Cranial nerve), वेगस तंत्रिका (tenth Cranial nerve), मेरु तंत्रिकायें आदि।

(Q )प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार का प्रयोग सहित वर्णन करो।

उत्तर :प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार (Sorts of reflex activity)- प्रतिवर्ती क्रियायें दो प्रकार की होती है।

1. सरल प्रतिवर्ती क्रिया (Straightforward reflex activity)- वे प्रतिक्षेप क्रियायें जो जन्मजात होती है तथा स्वाभाविक होती हैं, सरल प्रतिवर्ती क्रियाये कहलाती है; जैसे-श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्त परिवहन इत्यादि। शर्त विहीन प्रतिक्षेप क्रियाये सभी जन्तुओं में होती हैं। इसे वंशागत प्रतिवर्ती क्रियायें भी कहते हैं।

2. अनुकूलित या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया (Contingent or obtained reflex activity)- जन्मजात तथा स्वाभाविक क्रियाओं के आलावा कुछ ऐसी प्रतिवर्ती क्रियायें होती हैं जिनको जन्तु अपने जीवनकाल में विकसित करता है अथवा उपार्जित करता है। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाओं को अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रियायें कहते हैं। इस तथ्य को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक पैवलाव (Pavlov) ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर दर्शाया।

प्रयोग- पैवलाव ने एक निश्चित समय पर कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था शुरु की। भोजन को देखकर कुत्ते के मुँह से लार का स्राव प्रारम्भ हो गया। तत्पश्चात्। घण्टी बजाने की ही केवल व्यवस्था हुई. भोजन नहीं दिया गया, परिणाम यह हुआ कि कुत्ते के मुँह से लार स्त्राव बन्द हो गया। इसके बाद घण्टी बजाकर भोजन देने की व्यवस्था की गयी।

देखा गया कि कुत्ते के मुँह से लार का स्त्राव फिर से प्रारम्भ हो गया। कुछ दिनों तक यह अभ्यास जारी रखा गया तथा बाद में घंटी बजाकर भोजन हटा लिया गया। देखा गया कि कुत्ते के मुँह में लार का स्त्राव पहले की तरह ही था। कहने का मतलब यहाँ है की कुत्ते ने खुद ही पैदा किया ,उसमे जनम जात नहीं था। यही विशेषता उपार्जित लक्षण कहलाती है।

उत्तर :प्रतिवर्ती क्रिया– चाप के रूप में वह पथ जिससे होकर प्रतिवर्ती क्रिया सम्पन्न होती है, प्रतिवर्ती चार

प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। इस चाप में अग्रलिखित अवयव या घटक अथवा उपादान (parts) भाग लेते हैं-

● ग्राही अंग (Receptors)- शरीर की त्ववा, पेशियों या दूसरे अंगों में उपस्थित ये अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों boosts) को ग्रहण करने का कार्य करते हैं।

● संवेदना मार्ग (Tactile way)- ग्राही अंगों के उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉनों में होता है जो संवेदना मार्ग को निर्मित करते हैं।

● तंत्रिका केन्द्र (Operational hubs)- मस्तिष्क और मेरूरज्जु (spinal string) संवेदना मार्ग द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उचित आदेश देने का कार्य करते हैं।

● चालक मार्ग (Engine way)- तंत्रिका केन्द्र द्वारा आदेशों के संचरण चालक न्यूरॉनों (engine neurons) द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुँचाया जाता है। इन्हीं संचरण अथवा चालक न्यूरॉनों द्वारा चालक मार्ग निर्मित होता है।

• अभिवाही अंग (Effectors)- इनके द्वारा तंत्रिका केन्द्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य संपादित होता है।

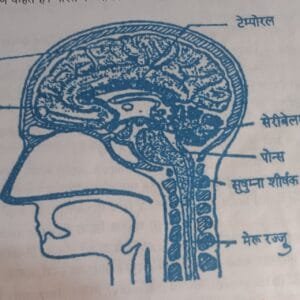

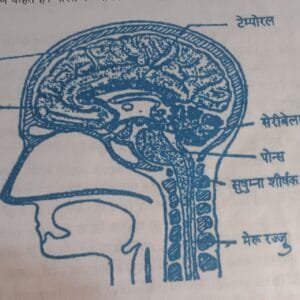

उत्तर :केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (Focal sensory system) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र एक खोखली नली के समान रचना है जिसका एक सिरा फूला रहता है। इस फूले भाग को मस्तिष्क (Cerebrum) कहते हैं तथा नली वाले भाग को मेरुरज्यू (Spinal string) कहते हैं। इसमें निम्नलिखित रचनायें पायी जाती हैं-

उत्तर :केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (Focal sensory system) केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र एक खोखली नली के समान रचना है जिसका एक सिरा फूला रहता है। इस फूले भाग को मस्तिष्क (Cerebrum) कहते हैं तथा नली वाले भाग को मेरुरज्यू (Spinal string) कहते हैं। इसमें निम्नलिखित रचनायें पायी जाती हैं-

(I) भेट्रिकल (Ventricles)- मस्तिष्क के चौड़े खोखले भाग को Ventricles कहते हैं। इनमें CSF भरा रहता है।

(2 ) सेन्ट्रल केनाल (Focal channel)- मेरुरज्जू के पतले खोखले भाग को Focal waterway कहते हैं।

(3 ) मस्तिष्क आवरण (Meninges)- मस्तिष्क तथा रोदरज्जु एक सुरक्षात्मक आवरण द्वारा घिरे रहते हैं। इस आवरण को मस्तिष्क आवरण कहते हैं। मस्तिष्क आवरण तीन झिल्लियों द्वारा गठित होता है।

उत्तर :तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण (Order of sensory system)- अध्ययन की सुगमता हेतु तंत्रिका तंत्र करे को तीन भागो में बाँटा जा सकता है।

1. केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (Focal sensory system)- यह तंत्र मस्तिष्क (Mind) तथा रीढ़रज्जु (Spinal line) द्वारा गठित होता है।

2. परिधीय तंत्रिका तंत्र (Fringe anxious system)-यह तंत्र 12 जोड़ी कपल तंत्रिकाओं (Cranial nerves) तथा 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं (Spinal nerves) द्वारा गठित होता है।

3. अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र (Autonomic sensory system)- यह तंत्र सिम्पैटिक (Thoughtful)

पैरासिम्पैथेटिक (Para thoughtful) नर्भ द्वारा गठित होता है।

उत्तर :पायामेटर तथा आर्कन्वायड मेटर के मध्य सब आर्कन्वायड स्थान (Sub arachnoid space) पाया जाता है जिसमें उपस्थित द्रव को C.S.F. कहते हैं ।

• मस्तिष्क – रीढ़रज्जु ऊपरी फूला हुआ तथा विकसित भाग जो खोपड़ी के क्रेनियम (Cerebrum Box) में सुरक्षित रहता है उसे मस्तिष्क कहते हैं। यह बुद्धि, स्मरण, ज्ञान आदि का प्रमुख केन्द्र है। मस्तिष्क, खोपड़ी के आधार पर उपस्थित एक छिद्र फोरामेन मैगनम (Foramen magnum) द्वारा रीढ़रज्जू से जुड़ा रहता है।

• मस्तिष्क – रीढ़रज्जु ऊपरी फूला हुआ तथा विकसित भाग जो खोपड़ी के क्रेनियम (Cerebrum Box) में सुरक्षित रहता है उसे मस्तिष्क कहते हैं। यह बुद्धि, स्मरण, ज्ञान आदि का प्रमुख केन्द्र है। मस्तिष्क, खोपड़ी के आधार पर उपस्थित एक छिद्र फोरामेन मैगनम (Foramen magnum) द्वारा रीढ़रज्जू से जुड़ा रहता है।

मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण विकसित रहता है। इसका वजन लगभग 1.36 Kg. तथा आयतन लगभग 1500 c.८. होता है। इसमें लगभग 10″ न्यूरान पाये जाते हैं तथा असंख्य न्यूरोग्लिया उपस्थित रहते हैं। मस्तिष्क को तीन भागों में बाँटा जाकर सकते हैं-(1 ) अग्रमस्तिष्क (2 ) मध्यमस्तिष्क (3 ) पश्च मस्तिष्क।

(1 ) अग्रमस्तिष्क :- अग्रमस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा सामने का भाग है। इसमें निम्नलिखित रचनायें

• प्रमस्तिष्क (Cerebrum) – यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा प्रमुख भाग है। इससे निम्न रचनायें उपस्थित रहती है-र्टस (Cort) यह प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग है। यह न्यूरानों के साइटान द्वारा गठित होता है जिसे धूसर पदर्श (Grey matter) कहते हैं।

इसका क्षेत्रफल लगभग 2200 वर्ष से० मी० होता है जो खोपड़ी के अन्तः क्षेत्रफल का तीन गुना होता है। इस विशाल क्षेत्रफल को थोड़े भाग में रखने के लिए कार्टेक्स घुमावदार रूप में ऐंठनदार (Convoluted) हो जाता है। जिस व्यक्ति में यह जितना ही ऐंठनदार होता है वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है।

• मलकसाहस Sunnd) कार्टेक्स के ऐंठन से उत्पन्न खांचा को सलकस तथा ऐंठनदार उभरे हुए भाग को गाइरस कहते है।

• मेडूला (Medulla) यह सेरीबम का भीतरी भाग है। यह तंत्रिका तन्तुओं (Nerve fibres) द्वारा गठित होता है। जिसे सफेद पदार्थ (White matter) कहते हैं।

(2)मध्यमस्तिष्का (Mid Mind) ;- यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। उसके उसके पृष्ट भाग को टेक्टम कहते है। तथा अगर भाग को सेरेब्रम पेडणकल कहते है। यह फूली हुई तंत्रिकाओं से गठित होता है। जिन्हें Corpora quadrigernuna कहते है।

मध्यमस्तिष्का का कार्य (Capability of mid Mind)- (1) यह दृष्टि को नियंत्रित करता है। (2 ) पेशियों को गति तापक्रम तथा शौर का संतुलन नियंत्रित करता है।

(3 ) पशच मस्तिष्क (Rear Cerebrum): यह मस्तिष्क का निचला भाग है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है-(1 ) सेरीबेलम (2 ) पोन्स

• सेरीबेलम (Cerebellum) – यह पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो पोन्स तथा मेडूला ओवलांगाटा के मध्य स्थित रहता है। यह दो अर्द्धगोलों में विभक्त रहता है। ये दोनों अर्द्धगोलक भर्मिस (Vermis) नामक रचना द्वारा जुड़े रहते हैं।

इसके सतह पर खांच (Wrinkles) तथा फिसर (Crevices) पाये जाते हैं। इसके सतह पर उपस्थित उभार को सेरीबेलर फोलिया (Cerebellar folia) कहते हैं। इसके बाहरी भाग में धूसर पदार्थ (dim matter) तथा भीतरी भाग में सफेद पदार्थ (White matter) पाया जाता है।

कार्य (Capability)- (I) शरीर का सन्तुलन बनाये रखना (ii) शरीर की विभिन्न गतिविधियों में पेशियों से सामन्जस्य स्थापित करता है।

• पोन्स (Pons) – यह मध्य मस्तिष्क के आधार के नीचे स्थित रहता है। शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाएँ इसी से डेकर गुजरती हैं।

कार्य (Capability) (1) पाचन तंत्र की अनुकम्पी (Autonomic) क्रियाओं को नियंत्रित करता है। (2) श्वसन को नियंत्रित करता है। (3) हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। (4) यह भोजन को चचाने तथा निगलने में सहायता करता है। (5) लार, पसीना, गैसट्रिक रस (Gastric juice) के स्राव को नियंत्रित करता है।

(Q )रीढ़रज्जू (Spinal line) का वर्णन करो।

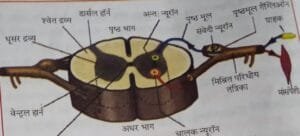

उत्तर :रीढ़रज्जू (Spinal line) – “केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का बेलनाकार भाग जो मेडूला आबलांगाटा के पश्य भाग से लेकर दूसरे कटि केशुरूका (Second lumbar vertebra) तक कशेरुक नल के अन्दर स्थित रहता है उसे रीढ़रज्जू (Spinal rope) कहते हैं।”

उत्तर :रीढ़रज्जू (Spinal line) – “केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का बेलनाकार भाग जो मेडूला आबलांगाटा के पश्य भाग से लेकर दूसरे कटि केशुरूका (Second lumbar vertebra) तक कशेरुक नल के अन्दर स्थित रहता है उसे रीढ़रज्जू (Spinal rope) कहते हैं।”

रीढ़रज्जू की मनुष्य में लम्बाई लगभग 45 cm. तथा चौड़ाई 1.25cm. है। इसकाऊपरी सिरा खोपड़ी के फेरमें मैग्नम (Foramen magnum) छिद्र द्वारा मेडूलाओवलांगाटा से जुड़ा रहता है तथा निचला सिरा द्वितीय कटि कशेरुका के प्रारम्भ तक होता है जिसे कोनस मेडूलरीस (Conus medularis) कहते हैं। कोनस मेडूलरीस से तन्तुमय रचनाएँ निकलती हैं जिसे फिलम टर्मिनल (Filum terminale) कहते हैं।

रीढ़रज्जू एक अटूट (Persistent) रचना है लेकिन यह 31 खण्डों युक्त कार्यकारी रचनाओं द्वारा गठित होता है जिसमें से 8 ग्रीवा (Cervical), 12 वक्षीय (Thoracic), 5 कटि प्रदेशीय (Lumbar), 5 श्रेणी प्रदेशीय (Sacral) तथा कोएसीजील (Coecygeal) होती है। प्रत्येक खण्ड से एक जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ (Spinal nerves) निकलती हैं। अर्थात् कुल 31 जोड़ी मेर तंत्रिकाएँ उपस्थित रहती हैं।

रीढ़रज्जू के मध्य में एक नाल उपस्थित रहता है जिसे केन्द्रीय नाल (Focal channel) या न्यूरो सील (Neurocoel) कहते हैं। यह नाल Mind के चतुर्थ निलय (Ventricle) तक फैला रहता है। इस नाल की दिवार मोटो होती है। भीतरी दिवाल धूसर पदार्थ (Dark matter) तथा बाहरी दीवाल सफेद पदार्थ (White matter) की बनी होती है। इस न्यूरोसील में CSF भरा रहता है।

(Q )मनुष्य के ज्ञनेन्द्रियाँ का परिचय दो। उदहारण के साथ वर्णन करो ?

उत्तर : मनुष्य के शरीर में पॉँच ज्ञनेन्द्रियाँ पायी हैं तथा प्रत्येक ज्ञनेन्द्रियाँ किसी विशेष प्रकार के उद्दीपन को ग्रहण करती है ,जैसे

आँखे –देखने में मदद करती है। रंग और प्रकाश का ज्ञान करवाती है।

कान – आवाज सुनने में मदत करती है। और शरीर के संतुलन को बनाए रखती है।

नाक –गंध और सुगंध की जानकारी देती है और श्वाश लेने में मदद करती है।

जीभ –स्वाद का ज्ञान दिलाती है। बोले में मद्दद करती है। भोजन चबाने में सेहत प्रदान करती है।

त्वचा :स्पर्श का ज्ञान करवाती है। शरीर के पेशियों की रक्षा करती है। उतसर्जित पदार्थ को तयागति है।

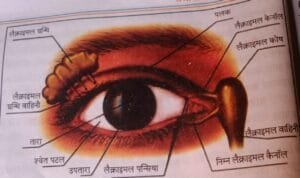

(Q )आँखों का परिभाषा देते हुए उसकी कार्य और स्तिथि का वर्णन करो।

उत्तर :आँख (Eye) – जिसके द्वारा दृष्टि की अनुभूति प्राप्त होती है उसे आँख कहते हैं। ऊपरी पलक में अश्रु ग्रन्थि (Lacrymal organ) पाई जाती हैं जो आँखों को नम रखती है।

उत्तर :आँख (Eye) – जिसके द्वारा दृष्टि की अनुभूति प्राप्त होती है उसे आँख कहते हैं। ऊपरी पलक में अश्रु ग्रन्थि (Lacrymal organ) पाई जाती हैं जो आँखों को नम रखती है।

कार्य (Capability)- (I) आँख में धूलकण जलकण आदि के प्रवेश को रोकते हैं। (ii) आँसू ग्रन्थि के स्राव को सम्पूर्ण कनजकटिभा पर फैला कर आँखों को नम बनाये रखते हैं। (iii) बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। (iv) तीव्र प्रकाश के समय बन्द होकर आँख के संवेदी आवरणों की सुरक्षा करते हैं।

स्थिति (Position) – मनुष्य में एक जोड़ी आँख खोपड़ी के अग्र भाग में नेत्र कोटर (Eye circle) में स्थित रहती है। इनके ऊपर दो पलकें पायी जाती हैं। मनुष्य की आँख को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है (1) नेत्र गोलक (Eye ball) (2)रक्षात्मक भाग (Defensive section) (3) नेत्र पेशियाँ (Eye muscles) (4) आंसूग्रन्थि (Tear organs)

उत्तर :राड कोशिका के निर्माण में विटामिन A जरूरत होता है। विटामिन A न रहे तो राड कोशिका नष्ट हो जाती हैं। जिसके कारण रतौंधी होता है।

उत्तर :लेंस (Lense) – नेत्र गोलक के सामने एक गोलाकार उभय उत्तल (Biconvex) लेंस पाया जाता है जो कोर्निया से लगभग 2 mm पीछे स्थित रहता है। यह ससपेंसरी लिगामेंट द्वारा झूलता रहता है। यह आँख को दो तरल युक्त प्रकोष्ठ में विभाजित करता है। कोर्निया दथा लेंस के बीच के भाग को एकुवस या अग्र प्रकोष्ठ (Fluid chamber) तथा लेंस के पीछे भाग को भिट्स या पश्च प्रकोष्ठ (Glassy chamber) कहते हैं।

कार्य (Capability) – (I) लेंस प्रकाशीय किरणों को वर्तित तथा रेटिना पर फोकस होने में सहायता करता है। (2 ) रेटिना पर वास्तविक प्रतिविम्ब बनने में सहायता करता है।

उत्तर :उल्लू के रेटिना में केवल Bars पाये जाते हैं जिसके कारण यह रात को देख सकता है। कुत्ता, बिल्ली तथा अन्य रजनीचर जन्तुओं (Nighttime) की आँखों में Poles कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिसके कारण ये रात के समय भी देख सकते हैं लेकिन कोन की संख्या बहुत कम या नहीं होती है जिससे इन्हें रंग भेदा को जानकारी नहीं हो पाती।

बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस आदि पशुओं की आँखें रात में चमकती हैं, इसका कारण यह है कि इनके रेटिना की ऊपरी पर्त वर्णक स्वर (Pigmented layer) में चाँदी के समान चमकते हुए गुआनिन (Guanin) संयोजी उत्तक या वर्णक पदार्थ पाये जाते हैं जिन्हें टेपिडम लुसिडम (Tapetum Lucidum) कहते हैं। ये रेटिना पर अतिरिक्त प्रकाश फेंकते य परावर्तित करते हैं जिसके कारण इनकी आँखें रात को चमकती हैं तथा इन्हें रात को दिखाई भी पड़ता है।

• मोतियाबिन्द (Waterfall) – मोतियाबिन्द आँखों का एक सामान्य रोग है। प्रायः पचपन वर्ष की आयु से अधिक के लोगों में मोतियाबिन्द होता है, किन्तु युवा लोग भी इससे प्रतिरक्षित नहीं है। मोतियबिन्द विश्व भर में अंधत्त्व के मुख्य कारण हैं। शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र उपचार है, जो सुरक्षित एवं आसान प्रक्रिया है।

आँखों के लेंस आँख से विभित्र दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है। लेस के धुंधलेपन को मोतियाबिन्द कहा जाता है। दृष्टिपटल तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है एवं धीरे-धीरे दृष्टि में कमी अन्धता के बिन्दु तक हो जाती है। ज्यादातर लोगों में अंतिम परिणाम धुंधलापन एवं विकृत दृष्टि होती है।

मोतियाबिन्द के कारण – मोतियाबिन्द के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे आम वृद्धावस्था का मोतियाबिन्द है, जो 50 से अधिक आयु वाले लोगों में विकसित होता है। वे लोग जो सिगरेट के पुर्ण, पराबैंगनी विकिरण या कुछ दवाओं के सम्पर्क में रहते हैं, उन्हें भी मोतियाबिन्द होने का खतर। होता है। मुक्त कण और ऑक्सीकरण एजेंन्ड्स भी आयु सम्बन्धी मोतियाबिन्द के होने से जुड़े हैं।

इसके लक्षणों में समय के साथ दृष्टि के क्रमिक गिरावट, वस्तुएं धुंधली, विकृत, पीली या अस्पष्ट दिखाई देती हैं। रात में अथवा कम रोशनी में दृष्टि में कमी होना रात में रंग मलिन दिखाई दे सकते हैं या रात की दृष्टि कमजोर हो सकती है। धूप या तेज रोशनी में दृष्टि चमक से प्रभावित होती है। चमकदार रोशनी के चारों ओर कुण्डल दिखाई देते हैं। मोतियाबिन्द से खुजली, आंसू आना या सिर दर्द नहीं होता है।

मोतियाबिन्द के उपचार –वर्तमान में लेंस की पारदर्शिता की पुनस्र्थापित करने वाली कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। चश्मे मदद नहीं कर पाते क्योंकि प्रकाश की किरणे आँखों से पारित नहीं हो पाती है। शल्यक्रिया के द्वारा हटाना ही मोतियाबिन्द के इलाज का एकमात्र तरीका है।

मोतियाबिन्द सर्जरी के विभिन्न प्रकार होते है। यदि दृष्टि केवल कुछ धुंधली हो तो मोतियाबिन्द का इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस चश्मे बदलने से दृष्टि के सुधार में मदद मिलती है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। सर्जरी तब करनी चाहिए जब मरीज को अपनी पसंद की चीजें करने के लिए पर्याप्त दिखाई न दें।

(1 .e )जन्तुओ में प्रचलन एक प्रकार की पर्तिकिर्या :

उत्तर :जिस प्रक्रिया द्वारा कोई सजीव स्वतः या उद्दीपन के प्रभाव से अपने अंग परिवर्तन के माध्यम से स्थान परिवर्तन करते है। उसे प्रचलन कहते है

उत्तर :गति (Movement):-

1. इसमें सजीवों द्वारा सम्पूर्ण रूप से स्थान परिवर्तन नहीं होता।

2. इस क्रिया में सजीव के किसी विशेष अंग की स्थिति में परिवर्तन होता है।

3. गति के द्वारा हमेशा प्रचलन सम्भव नहीं है।

4. किसी स्थान पर स्थिर रहकर अंगों के संचालन द्वारा गति सम्भव होती है।

5. गति प्राय: पौधों में होती है, अपवाद भालवाक्स (Volvox) क्लेमाइडोमोनास (Chlamydomonas)

प्रचलन (Locomation):-

1. इसमें सजीव अपना स्थान सम्पूर्ण रूप से परिवर्तन करते हैं।

2. इस क्रिया में सजीव के सम्पूर्ण अंग की स्थिति में परिवर्तन होता है।

3. प्रचलन द्वारा गति का होना हमेशा सम्भव है।

4. किसी स्थान पर स्थिर रह कर प्रचलन सम्भव नहीं है।

5. प्रचलन प्रायः जन्तुओं में होता है, अपवाद स्पंज (Sponge) कोरल (coral) etc.

उत्तर : अमीबा में प्रचलन जीवद्रव्य (Cellular material) के द्वारा प्रदर्शित होती है। जीवद्रव्य के आकार में परिवर्तन के फलस्वरूप कूटपाद (Pseudopo-dia) का निर्माण होता है। इस कूटपाद द्वारा अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। अमीबा में चलन की क्रिया को अमीबायी गति (Amoeboid development) कहते हैं।

कूटपाद के निर्माण के सम्बन्ध में विभित्र वैज्ञानिकों ने अपना अलग-अलग सिद्धान्त प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम हायमेन (Hymen,1917) ने इस मत को व्यक्त किया जिसकी पुष्टि Pole, 1925 तथा Pantin, 1926 ने की। इन वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित Gel-Sol Hypothesis सबसे अधिक सर्वमान्य है।

उत्तर :-मछलियों का प्रचलन अंग पंख (balances) है लेकिन फिन्स के साथ-साथ जुड़ी हुई पेशियाँ मछलियों के प्रचलन में सहायक हैं। अतः मछलियों में प्रचलन पेशियों तथा पंख द्वारा सम्पन्न होता है।

उत्तर :प्रचलन क्रिया में v आकार वाली मायोटोन पेशियों के संकुचन तथा चित्र 1.22 मछली में प्रचलन के समय शरीर व पंखों की स्थिति प्रसारण के फलस्वरूप मछलियों के शरीर में गति उत्पन्न होती है। मायोटोन (Myotone) पेशियाँ वर्टीब्रा (Vertebra) के दोनों तरफ वक्ष से पूंछ तक क्रमवद्ध रूप से सजी रहती हैं। ये पेशियाँ मछली के शरीर के एक ओर संकुचित होती हैं तो दूसरी तरफ इनमें प्रसारण होता है।

जब बायें पक्ष की मायोटोम पेशियों में संकुचन होता है तो दाहिने तरफ की पेशियों में प्रसारण होता है। फलस्वरूप मछली का शरीर बांयें तरफ झुक जाता है। इसके पश्चात् यही क्रिया ठीक विपरीत दिशा में होती है फलस्वरूप मछलियों का शरीर दाहिनी तरफ झुकने लगता है। इस झुकाव से मछली के पूंछ पर एक प्रकार का प्रतिक्रियात्मक बल कार्य की श करता है जो मछली को आगे की ओर बढ़ने में सहायता करता है।

उत्तर : मछलियों में कुल 7 पंख होते हैं जिसमें दो युग्म (Matched) तथा तीन एकल (Single) होते हैं। युग्म पंख में एक जोड़ी पृष्ठफिन या पेक्टोरल (Pectoral Blades) तथा एक जोड़ी वक्ष फिन पेल्विक (Pelvic Balances) होती हैं। पेल्विक पंख द्वारा मछली जल की गहराई में प्रवेश करती है। पेक्टोरल पंख (Pectoral Balances) की जमी सहायता से जल के सतह पर आती है। पूछीय पंख (Caudal balance) तैरते समय दिशा परिवर्तन का कार्य करती है जिसे मछलियों प्रोपेलर कहते है

उत्तर : – मनुष्य में चलन (Motion in Man) :- दो पैरों पर शरीर के संपूर्ण भार को सम्भालते हुए स्थानान्तरण की क्रिया को बाइपेडल प्रचलन गति कहते हैं। इस प्रकार की सक्रिय प्रचलन गति मनुष्य में होती है।

मनुष्य में द्विपादीय (Bipidal) गति मनुष्य में दो पावों का परिचलन निम्न प्रकार से होता है-

(1) सामने की ओर शरीर का झुकाव- प्रचलन की शुरूआत में कुल्हा, जांघ और अलग-बगल की पेशियों को सिथिल रखने के उद्देश्य से शरीर का ऊपरी अर्द्ध भाग सामने की ओर झुक जाता है।

(2 ) एड़ी का उठना – अब बायें पैर की एड़ी जमीन से ऊपर उठ जाती है जिससे शरीर के बायें तरफ का भार केवल पैर की अंगुलियों के ऊपर ही केन्द्रित हो जाता है।

(3 ) पैर का ऊपर उठना तथा घुटने का मुड़ना

– जाँघ की संधि (joints) मुड़ कर बायें पैर को ऊपर उठा कर पीछे की ओर झुका देती है।

(4 ) शरीर के संपूर्ण भार का दायें पाँव पर केन्द्रीकरण – बायें पैर के उठने के साथ-साथ शरीर का

संपूर्ण भार दायें पैर पर आ जाता है। दायें कुल्हे की कुछ पेशियाँ संकुचित होकर इस भार को नियंत्रित करती है।

क्यों

(5 ) एड़ी-संधि का मुड़ना – अब बायें पैर की एड़ी-संधि मुड़कर पैर आगे की तरफ कर देती है।

(6 ) बायें पैर का आगे बढ़ना – बायें पैर की पेशियाँ संकुचित होकर कुल्हे को फैला देती हैं और पाँव सामने की

(7 ) बायें पैर का पुनः- जमीन पर स्थिर होना – अब बायें पैर की एड़ी जमीन पर पड़ती है, साथ-साथ तलवा भी जमीन से स्पर्श करता है और पैर सीधा हो जाता है।

(8 ) दायें पैर का आगे बढ़ना – बायें पैर पर शरीर का आधा भाग स्थिर होता है और दायां पैर आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाता है। पहले एड़ी ऊपर उठती है इसके बाद घुटना मुड़कर पूरे पाँव को जमीन से ऊपर उठा लेता है। अब दायाँ पाँव आगे बढ़कर पुनः अपनी एड़ी और अंगुलियों द्वारा जमीन पर स्थिर हो जाता है। इस प्रकार बायाँ और दायाँ पैर क्रमबद्ध रूप से जमीन से उठकर सामने की ओर बढ़ता है।

उत्तर :पेशियाँ (Muscles) अस्थि संधि के अलावे कंकाल पेशियाँ भी प्रचलन में सहायता प्रदान करती हैं। पेशियाँ एक प्रकार की उत्तक हैं जो पेशी तन्तुओं या कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं। मांसपेशिया जो लिगामेंट और टेंडल की सहायता से अस्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कंकाल पेशिया (skeletal muscles) कहलाती हैं।

पेशियों का प्रकार (Sort of muscles) :- कार्य तथा बनावट के अनुसार पेशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं (1) ऐक्षिक पेशियाँ (Willful muscles) or Skeletal muscles (2) अनैक्षिक पेशियाँ (Compulsory) or Instinctive muscles (3) हृदय पेशियाँ (Cardic muscles) I

(1 ) ऐच्छिक पेशियाँ (Deliberate muscles) – वे पेशियाँ जिन्हें इच्छानुसार संचालित अर्थात् संकुचित तथा प्रसारित किया जा सकता है। इन पेशियों पर सफेद तथा काले रंग का दाग रहता है। अतः इसे चिन्हित (striped muscles) कहते हैं। ये पेशियाँ अस्थिबों से जुड़ी रहती हैं अतः इन्हें कंकाल पेशियाँ (Skeletal muscles) भी कहते हैं।

(2) अनैच्छिक पेशियाँ (Compulsory or instinctive muscles) – वे पेशियाँ जिन्हें इच्छानुसार संचालित नहीं किया जा सकता तथा इन पर सफेद या काला चिन्ह नहीं पाया जाता; अतः इन्हें अरेखित पेशियाँ (Unstriped muscles) कहते हैं। जैसे-आहार नाल, मूत्राशय आदि की पेशियाँ।

(3) हृदय पेशियाँ (Cardic muscles) हृदय की गठित पेशियों को हृदय पेशियाँ (Cardic muscles) कहते हैं।

लघुत्तरी प्रशन :

1 .सुप्रवाही शरीर किसे कहते हैं? पंखों के कार्यों को लिखी।

उत्तर :-सुप्रवाही शरीर वह शरीर है जिसमें रक्त की प्रवाह की प्रक्रिया होती है। पंखों के कार्य में रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना शामिल है।

2. गति एवं प्रचलन में अन्तर लिखो।

उत्तर :गति और प्रचलन में अंतर इस बात को दर्शाता है कि गति वह धारिता है जिसमें समय के साथ स्थिति का परिवर्तन होता है, जबकि प्रचलन वह धारिता है जिसमें समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है।

3. सजीवों में प्रचालन के दो उद्देश्यों को लिखो।

उत्तर :सजीवों में प्रचालन के दो उद्देश्य हैं: जीवन की धारा को बनाए रखना और पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करना।

4. किस धन्धि द्वारा GTH को स्राव होता है?

उत्तर :- GTH (ग्रोथ हार्मोन) को स्राव पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है।

5. हार्मोन्स को रासायनिक दूत की संज्ञा क्यों दी गई है?

उत्तर :हार्मोन्स को रासायनिक दूत की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि ये शरीर में रक्त प्रवाह करने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं, जिससे उनका संदेश पहुंचता है।

6. IAA का पूरा नाम लिखो।

उत्तर : IAA का पूरा नाम “इंडोल एसिटिक एसिड” है।

7. घेघा से कोई रीड़ित क्यों होता है?

उत्तर :- घेघा से कोई रीड़ित होता है क्योंकि उसकी नाली में घटिया नमक पाया जाता है, जिससे वह पानी अधिक आत्मविकसित करने के लिए जल में संतुलन को बनाए रख सकता है।

8 .स्थानीय हार्मोन किसे कहते है ?

उत्तर :स्थानीय हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो केवल निकट उत्सर्जन करने वाले ग्रंथियों में ही प्रभावित कार्य करते हैं, जैसे कि थाइरॉइड हार्मोन जो थाइरॉइड ग्रंथि में उत्सर्जित होते हैं। इन हार्मोनों का प्रभाव उन ग्रंथियों और उनके प्रत्यक्ष आसपासी क्षेत्रों पर ही होता है।

9. पार्थनोकार्यों की परिभाषा लिखो।

उतर:पार्थनोकार्य एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक संगतियों या उद्देश्य के लिए अलग-अलग उपादानों को जोड़ा जाता है।

10 तंत्रिका तंत्र को मुख्य कार्य क्या है ?

उत्तर :तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य प्राणियों में ऊर्जा स्थायित्व को बनाए रखना है।

11. सरल प्रतिक्षेप क्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दो।

उत्तर : सरल प्रतिक्षेप क्रिया एक प्रकार की गतिक्रिया है जिसमें एक पादानुक्रमिक अवधि के बाद कोई परिणाम होता है। उदाहरण: दिन की प्रारंभिक बिजली का प्रसारण।

12. न्यूरॉन की परिभाषा लिखो।

उत्तर :न्यूरॉन एक संयोजन तंत्र होता है जो तंत्रिका तंत्र के रूप में प्राणी के शरीर में ऊर्जा और संकेतों को प्रेषित करने में सहायक होता है।

1 3 . नेत्र गोलक के तीन पटल कौन-कौन हैं?

उत्तर : नेत्र गोलक के तीन पटल हैं – छिपकली पटल, परवतीय पटल, और स्त्री पटल।

14: अध विन्दु किसे कहते हैं?

उत्तर :अध विन्दु को वह बिंदु कहते हैं जिससे दोनों आँखों की दृष्टि को एक समान किया जाता है।

15. द्विनेत्रीय दृष्टि से क्या समझते हो?

उत्तर : द्विनेत्रीय दृष्टि में एक प्राणी की दोनों आँखें एक ही दिशा में देखती हैं।

.विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

उत्तर :पौधों में विभिन्न वक्रतागतियाँ होती हैं जो उनके स्टेम, पत्तियों, और फूलों में देखी जा सकती हैं। यहाँ कुछ सोदाहरण हैं:

1. गोलाकार वक्रता: इसमें पौधे का स्टेम गोलाकार होता है, जैसे आम के पौधे का स्टेम।

2. लबाकार वक्रता:कुछ पत्तियों की आकृति लबाकार होती है, जैसे अर्कटोसिस के पत्ते।

3. कमाल वक्रता: कुछ फूलों की आकृति कमाल वक्रता होती है, जैसे गुलाब के फूल।

4. उलट वक्रता: कुछ पौधों का स्टेम उलट वक्रता होता है, जैसे तुलसी का पौधा।

5. वायुमध्य कर्णीय वक्रता:कुछ पत्तियों की आकृति वायुमध्य कर्णीय होती है, जैसे खुशबू की पत्तियाँ।

ये वक्रतागतियाँ पौधों की समृद्धि और सुंदरता में विविधता और समृद्धि उत्पन्न करती हैं।

notice : इस article लिखने के लिए हमने west bengal sylabus के class 10 के life science book का help लिए। हमारा उद्देश्य केवल छात्रों को शिक्षित करना है। Google से गुजारिश है हमारे post को रैंक करे और छात्रों को शिक्षित करने में हमारी मदद करे।