Table of Contents

Toggleसजीवों में नियंत्रण व समन्वय chapter-1

part-1

A. वास्तुनिष्ठ प्रशन (mcq ):

१.शरीर की विभिन जैविक क्रियाओ का नियंतरण होता है –

(a ) रसायनो द्वारा (b )तंत्रिका द्वारा

(c )तंत्रिका और रसायन द्वारा

(d)उपरोक्त में से कोई नहीं (ans )

२.रहित पौधों के उत्पादन में सहायक है-

(a ) साइटोकाइनिन (b )ऑक्सीन

(c ) गिबैरलिन (d)आक्सीन तथा

गिबैरलिन(ans )

३.इनमें से कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त होता है –

(a )ऑक्सीन (b)गिबैरलिन

(c )एथिलीन (d )साइटोकाइनिन (ans )

४.अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव कहलाता है-

(a) लार (b )द्रव

(c ) हार्मोन्स (d )इनमें से कोई नहीं

(1 .a )पौधे में संवेदन तथा अनुक्रिया :

.chapter-1 question /ans

उत्तर :कोशिका को जीवन की रचनाशील तथा किर्याशील इकाई कहा गया है।

उत्तर :कोशिका सजीवों की शरीर का निर्माण करती है।

उत्तर :वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण पौधे में गति होती है उसे उद्दीपन कहते है।

उत्तर :उद्दीपन के कारण हुई प्रतिक्रिया को प्रतिचार अथवा अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे छुई -मुई को स्पर्श करना उद्दीपन है और पत्ते का बंद होना अनुक्रिया है।

उत्तर :उद्दीपन के कारण पौधे में प्रतिचार का होना ,जीवद्रव्य का विशेष लक्षण है जिसे उत्तेजनशीलता कहते है।

उत्तर :उत्तेजनशीलता का अर्थ है कि जीवद्रव्य वातावरण के परिवर्तनों के प्रति संवेदन शीलता की क्षमता रखना है। जीवद्रव की उत्तेजनशीलता के कारण ही पौधे अपनेको वातावरण के अनुकूल बनाए रखते है।

उत्तर :उद्दीपन दो प्रकार के होते है १. बाहरी उद्दीपन २.आन्तरिक उद्दीपन।

आचर्य जगदीश चन्द्र बोस :

आचार्य जगदीश चन्द्र बोस एक महान वैज्ञानिक थे। जिन्होंने पौधे में संवेदनशीलता का अध्ययन कर सम्पूर्ण विश्व को बताया की पौधो में भी जान होती है। उन्होंने 1991 में क्रेस्कोग्रॉफ नमक यंत्र का का अविष्कार किया और लोगो को बताया की मनुष्य की तरह पेड़ -पोधो भी सुख दुःख का अनुभव करते है। संवेदनशीलता को दर्शाने के लिए एक बड़े से वृक्ष को बेहोश करने के पक्ष्चात उसका transplantation किया गया। तब पता चला की वह पौधा नए स्थान में होश में आने के बाद विकसित होने लगा। अतः उन्होंने सिद्ध क्र दिया की पौधे में जान है। 1917 में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की गई।

उत्तर :बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना 1917 में की गई।

उत्तर :उद्दीपन के प्रभाव से सजीवों के शरीर के किसी विशेष भाग की स्थिति का परिवर्तन गति कहलाता है।

उत्तर :पौधे की गति निम्न्लिखित प्रकार की होती है, जैसे ( 1 )चालन गति (2 ) वक्रता गतियाँ (3 )आर्द्रताग्राही या स्फीत गति।

उत्तर :पौधे की गति निम्न्लिखित प्रकार की होती है, जैसे ( 1 )चालन गति (2 ) वक्रता गतियाँ (3 )आर्द्रताग्राही या स्फीत गति।

(1 )प्रचलन गति :जब पौधे का सम्पूर्ण शरीर स्वतः या किसी बाह्रा उद्दीपन के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित होता है तो इस प्रकार की गति को प्रचलन गति कहते है।

(2 )वक्रणगति: उच्च श्रेणी के पोधो की जड़ें मिटटी को जकड़े रहती है ; अतः ये पौधे स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन इनके तनों के शीर्ष भाग, जड़ों के शीर्ष भाग, शाखाएँ तथा पत्तियाँ वृद्धि या वाह्य उद्दीपन के प्रभाव से अपने स्थान से स्थानान्तरित हो जाती हैं तथा विभिन्न प्रकार से टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। इस प्रकार पौधों के अंगों में वक्र रूप से अपने स्थान से स्थनान्तरित होने की क्रिया को वक्रण गति कहते हैं।

(3 )आर्द्रताग्राही वा स्फीत गतियाँ (Hygroscopic or Turgor developments) अनुचलन तथा अनुवर्तन गतियों जीवद्रव की उत्तेजनशीलता के कारण होती है और मृत पौधों में नहीं होतीं। इसलिए ये जैव गतियाँ कहलाती हैं। इनके विपरीत कुछ गतियाँ ऐसी भी होती हैं जो पानी के अन्तःशोषण या उसके बाहर निकल जाने के कारण होती है। इन गतियों के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं है तथा ये यांत्रिक होती हैं। यांत्रिक गतियाँ मृत अंगों में भी हो सकती हैं। इन्हीं गतियों को आद्रताग्राही गतियाँ कहते हैं।

उत्तर :वह गति जो पोधो में बिना किसी बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से स्वतः सम्पन होती है उसे स्वतः गति कहते है।

उत्तर :पौधों में होने वाली वह स्वतंत्र गति जिसके द्वारा किसी बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से पौधों या पौधों के अंग में स्थान परिवर्तन होता है उसे प्रेरित गति कहते है।

उत्तर :जब प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का सम्पूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन करता है। इस प्रकार की गति को प्रकाश प्रेरण गति कहते है।

उत्तर :जब उष्मा उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का सम्पूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन करता है ,तो इस प्रकार की गति को उष्मा प्रेरण गति कहते है।

उत्तर :जब रासायनिक उद्दीपन के प्रभाव से पौधों का सम्पूर्ण शरीर परिवर्तन स्थान परिवर्तीत करता है तो इस प्रकार की गति को कीमोटेक्टिक गति कहते है

उत्तर : वह वक्रण गति जो पौधों के विभिन्न भागो में बिना किसी वाहन उद्दीपन के प्रभाव से प्रभावित हुये स्वतः होती हैं उसे स्वतः वक्रण गति कहते है।

उत्तर :पौधों में होने वाली वह वक्रण गति जो किसी वाह्रा उद्दीपन के प्रभाव से सम्पन्न होती है उसे प्रेरित वक्रण गति कहते है।

उत्तर :पौधों के वृध्दि प्रदेश में आसमान वृध्दि के कारण पौधों के अंगो में वक्रण गति उतपन्न होती है उसे वृध्दिजगत कहते हैं।

.अनुवर्तन गति का परिभाषा देते हुए उसके प्रकारो का वर्णन करो।

उत्तर :अनुवर्तन गति (Tropic movement) – परिभाषा जब पौधों के अंगों की गति वाहा उद्दीपन की दिशा के प्रभाव से प्रभावित होकर (उद्दीपन की दिशा की ओर या विपरीत दिशा की ओर) सम्पन्न होती है तो इस प्रकार की गति को अनुवर्तन गति (Tropic movement) कहते हैं। उद्दीपन की दिशा की ओर होने वाली पौधों के अंगों की गति को धनात्मक (Positive) ट्रोपिक गति, उद्दीपन की दिशा के विपरीत होने वाली गति को ऋणात्मक (Negative) अनुवर्तन गति तथा उद्दीपन के लम्बवत् होने वाली गति को डाया या प्लेजिया (Dia या Plageo) ट्रोपिक गति कहते हैं। वाह्य उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तन गति निम्नलिखित प्रकार की होती है-

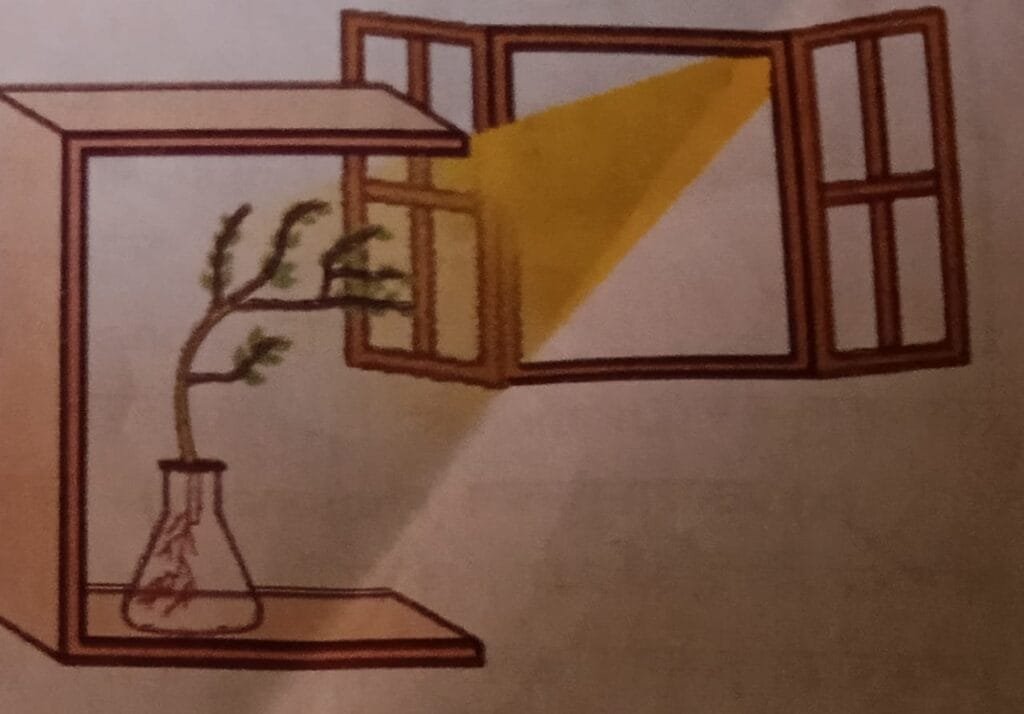

(a) प्रकाश अनुवर्तन गति (Phototropic development or Photograph tropism) प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधों के अंगों में जो गति उत्पन्न होती है उसे प्रकाश अनुवर्तन गति (Phototropism) कहते हैं। जैसे-पौधों के तना तथा शाखायें प्रकाश की दिशा की ओर गति-शील होती हैं अतः इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन (Positive phototropic) गति कहते हैं। लेकिन जड़ें प्रकाश की दिशा के विपरीत जमीन के अन्दर गति करती है, इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन (Negative Phototropic) गति कहते हैं। पौधों की पत्तियाँ अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए प्रकाश की दिशा के लम्बवत् गतिशील होती हैं अतः पत्तियों की इस गति को लम्बवत् अनुवर्तन (Diatropicor cross over phototropic) गति कहते हैं।

(b) गुरुत्वानुवर्ती गति (Geotropism)- परिभाषा – जब पौधों के अंगों की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के प्रभाव से प्रभावित होती है तो इस गति को गुरुत्वानुवर्ती गति (Geotropism) कहते हैं। पौधों की प्राथमिक (Essential) जड़ें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जमीन के अन्दर गतिशील होती हैं अतः जड़ों की गति को धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन (Positive geotropic) गति कहते हैं लेकिन पौधों का तना गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत भूमि से ऊपर की ओर गतिशील होता है अतः तना की गति को ऋणा-त्मक गुरुत्वानुवर्ती (Negative geotropic) गति कहते हैं। गौण जड़ें (Auxiliary root) तथा शाखायें गुरुत्व बल के लम्बवत् गतिशील होती हैं अतः इनकी गति को लम्बवत् गुरुत्वानुवर्ती (Cross over geotropic) गति कहते हैं।

(c) जलानुवर्ती गति (Hydrotropism) – पौधों के अंगों में गति जल स्रोत की दिशा के प्रभाव से प्रभावित होती है तो इस गति को hydrotropism कहते हैं। जैसे जड़ें भूमि के अन्दर जल स्रोत की दिशा की ओर मुड़ने लगती हैं।

पौधों की जड़ें जल स्रोत की ओर मुड़ती हैं अतः जड़ों की इस गति को Positive Hydrotropic गति कहते हैं। लेकिन पौधों का तना जल स्रोत से दूर भागता है अतः तना की इस गति को ऋणात्मक जलानुवर्ती (Negative hydrotropic) गति कहते हैं।

उत्तर :सुन्दरी पौधों के श्वसन मूल (Breathing roots or pneumatophores) में ऋणात्मक जियो ट्रोपिक (Negative geotropic) गति पायी जाती हैं।

उत्तर :अनुकुंचन गति (Nastic development) :जब पौधों के अंग की गति वाह्य उद्दीपन की दिशा पर निर्भर न रह कर उद्दीपन की तीव्रता (Force) द्वारा प्रभावित होती है तो इस गति को अनुकुंचन गति (Nastic development) कहते हैं।

अनुकुंचन गति उद्दीपन के अनुसार 5 प्रकार की होती है-(3) प्रकाशानुकुंचन (Photonasty) (b) तापानुकुंचन (Themonasty) (c) निशानुकुंचन (Nyctinasty) (d) रसायनानुकुंचन (Chemonasty) (e) स्पर्शानुकुंचन (Seismonasty)।

(a) प्रकाशानुकुंचन (Photonasty)- जब पौधों के अंगों में गति प्रकाश की तीव्रता द्वारा प्रेरित (prompt) होती है तो की गति को प्रकाशानुकुंचन (Photonasty) कहते हैं, जैसे कुमुदनी (lily), सूर्यमुखी (Sunflower), पापी (Poppy) आदि

फूल सूर्योदय के समय खिल जाते हैं तथा सूर्यास्त के समय बन्द हो जाते हैं। अतः फूल की इस गति को धनात्मक प्रकाशानुकुंचन कहते हैं। रात-रानी (Night sovereign) फूल रात में खिलता है अतः यह ऋणात्मक प्रकाशानुकुंचन (Negative photonasty) है।

आक्जे लिस (Oxalis), क्लोभर (Clover) आदि की पत्तियाँ संध्या होते हैं सिकुड़ जाती हैं तथा सुबह फैल जाती हैं।

(b) तापानुकुंचन (Thermonasty) ऊष्मा की तीव्रता के प्रभाव से पौधों के अंगों में जो गति उत्पन्न होती है उसे तापानुकुंचन (Thermonasty) कहते हैं। जैसे-दुलीप (Tulip), क्रोकस (Crocus) आदि फूल उच्च तापक्रम पर खिलते हैं तथा तापक्रम कम होते ही बन्द हो जाते हैं।

(c) रसायन अनुकुंचन (Chemonasty) रासायनिक पदार्थ की तीव्रता या सान्द्रता के प्रभाव से पौधों के अंगों में उत्पन्न गति को किमोनेस्टी (Chemonasty) कहते हैं। जैसे-प्रतान (Ringlet) क्लोरोफार्म से दूर भागता है, Sundew कीटभक्षी पौधे के स्पर्शाग (Limbs) प्रोटीन के घोल को स्पर्श करते ही सिकुड़ कर बन्द होने लगते हैं या कलश पादप के ढक्कन (top) कीटों के स्पर्श से बन्द हो जाते हैं।

(d) निशानुकुंचन (Nyctinasty)- जब पौधों के अंगों में गति प्रकाश तथा तापक्रम दोनों के संयुक्त प्रभाव से प्रभावित होती है तो इस प्रकार की गति को निक्टिनेस्टी (Nyctinasty) कहते हैं। शिम्बी जातीय पौधों जैसे अकाशिया (Acacia), बाउहिनिया (Bauhinia), मारशिलिया (Marsilea) आदि, नागफनी (Cactus), तम्बाकू (Tobacco) आदि के फूलों का खिलना तथा बन्द होना प्रकाश तथा तापक्रम दोनों पर निर्भर करता है।

(e) स्पर्शानुकुंचन (Seismonasty) स्पर्श, घर्षण, आघात आदि यांत्रिक उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों के अंगों में उत्पन्न गति को स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। जैसे छुई मुई (Delicate plant या Mimoso pudica) के पत्तियों को स्पर्श करते ही तुरन्त बन्द हो जाती हैं।

उत्तर :

अनुचलन (Strategy)

1. यह एक प्रेरित प्रचलन गति है।

2. इस गति में उद्दीपन की दिशा का प्रभाव पड़ता है।

3. यह गति प्रायः निम्न श्रेणी के पौधो में होती है।

4. इसमें स्थान परिवर्तन होता है।

5. इस प्रकार की गति पर पौधे के अंग की बनावट का प्रभाव नहीं होता है।

6. अनुचलन गति से पौधों के अंगों में वृद्धि नहीं होती है।

अनुवर्तन (Jungle)

1 .यह प्रेरित वक्र गति है।

2 .पौधों की यह गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है।

3 .यह उच्च श्रेणी के पौधों में होती है।

4 .इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है।

5 .यह गति पौधे के अंग की बनावट पर निर्भर नहीं करती है।

6 .पौधों के अंगों में वृद्धि होती है।

अनुकुचन (नैस्टिक)

1 .यह एक प्रेरित गति है।

2 .यह गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है।

3 .यह गति उच्च श्रेणी के पौधों में होती है।

4 .इसमें पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं।

5 .यह गति पौधे के अंग की बनावट पर निर्भर करती है।

6 .पौधों के अंगों में वृद्धि नहीं होती है।

(1.b )पौधों में प्रतिक्रिया व रासायनिक समन्वय -हार्मोन्स

.chapter-1 question /ans :

उत्तर :पादप हार्मोन्स की विशेषताएँ (Qualities of phyto chemicals) – (1) हार्मोन्स कम अणुभार वाले जटिल कुम्र्बनिक पदार्थ हैं जो जल में अति घुलनशील होते हैं। (2) ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। (3) में परिवहन तन्व द्वारा स्थानान्तरित होते हैं। (4) इनकी कमी और अधिकता प्रभावशाली होती है। (5) ये क्रिया के बाद समाप्त हो जाते हैं क्योंकि देर तक कायम नहीं रह सकते हैं। (6) ये प्रायः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। (7) हार्मोन्स अल्प मात्रा में क्रिया कर सकते हैं।

उत्तर :पादप हार्मोन को तीन भागों में बाँटा गया है-

(1) प्राकृतिक (Normal) – वे हार्मोन जो पौधों के कोशिकाओं में स्वतः संश्लेषित होते हैं।

(2) कृत्रिम (Counterfeit) – प्रयोगशालाओं में तैयार किये जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जिनकी प्रकृति पादप हार्मोन के समान होती है तथा जो पौधों की वृद्धि तथा कलिकाओं के खिलने में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें कृत्रिम हार्मोन कहते हैं।

(3) परिकल्पित (Theoretical) – वे हार्मोन जिनके पौधों के अन्दर उपस्थित रहने की परिकल्पना की जा रही है उन्हें परिकल्पित हार्मोन कहते है।

उत्तर :वैज्ञानिक सोडिन ने 1915 ई. ऑक्सिन क्रिया को प्रमाणित किया।

उत्तर :ऑक्सीन की खोज कागल ने 1934 में किया था।

उत्तर :पौधों के वृध्दि प्रदेश से उतपन्न होने वाला अम्ली नाइट्रोजन युक्त पादप हार्मोन है जो पौधों के मूल तंत्र तथा प्ररोह तंत्र की वृध्दि को नियंत्रित करता है ,ऑक्सीन कहते है। इसका रासायनिक नाम इण्डाल एसिटिक एसिड है। यह मुख्यतः आक्सीजन ,हाइड्रोजन ,कार्बन तथा नाइट्रोजन द्वारा गठित रासायनिक योगिक है।

उत्तर :आक्सीन प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक आक्सीन प्रायः तीन प्रकार का होता है (1) आक्सीन आक्जेनोटाइओलिक एसिड (2) आक्सीन b आक्जेनोलोनिक एसिड (3) हेट्रो आक्सीन-इन्डाल एसिटिक एसिड

उत्तर :ऑक्सीन के कार्य (Capability)

(1) वृद्धि नियंत्रण (Control of development)- आक्सीन का प्रमुख कार्य वृद्धि नियंत्रण है। यह वृद्धि में निम्न प्रकार से सहायक है- (a ) कोशिका विभाजन (Cell division), (b) कोशिका दीर्धीकरण (Cell stretching), (c) कैम्बियम को सक्रियता (Action of cambium), (d) जड़ में वृध्दि(Development of root), (e) शिखर प्रभुत्व (Apical predominance)

2. अनुवर्तन गति नियन्त्रण (Control of jungle development) – यह प्रकाशानुवर्तन (Phototropic) तथा गुरुत्वानुवर्तन (Geotropic) गतियों के नियंत्रण में सहायक है।

3. अंग विभेदन नियंत्रण (Control of organ separation) आक्सीन पौधों के विभिन्न अंग; जैसे-जड़, तना, पत्तियाँ, कलियाँ तथा फूलों के विकास तथा विभेदन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। लेकिन जड़ तथा तना के अग्रभाग में आक्सीन अधिक परिणाम में उपस्थित रहता है फिर भी इन अग्र भागों में विभेदन की क्रिया नहीं होती।

4. फल का विकास परागण और अंडे के निषेचन के बाद अंडाशय में ऑक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप अंडाशय फल में बदलने लगता है।

5 .पत्तियों तथा फलो को गिरने से रोकना -ऑक्सीन के छिड़काव से फलों तथा पत्तियों का समय से पहले गिरना बंद हो जाता है।

उत्तर :अक्सिीन का व्यवहारिक उपयोग (Functional use of Auxin)-

1. कृषि के क्षेत्र में आक्सीन हार्मोन का उपयोग है-पार्थेनोकार्पी – Parthenocarpy अर्थात् बीजरहित फलों के निर्माण में।

2. कलम (Cutting) में आक्सीन के प्रयोग से कटे भागों से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं।

3. अनावश्यक घासों को नष्ट करने के लिए कृत्रिम आक्सीन 2-4D का छिड़काव किया जाता है।

4. पत्ते, फूल तथा फलों को समय से पहले गिरने या झड़ने से रोकने के लिए आक्सीन का छिड़काव किया जाता है।

5. पौधों के ऊपरी भाग की छटाई करके कृत्रिम आक्सीन का छिड़काव करने से शीघ्र नयी नयी शाखायें निकल आती हैं।

जिबरेलिन का परिचय दिजीए :-

उत्तर : जिबरेलिन समूह वाला एक नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल है जो पौधों में वृध्दि को नोयंत्रित करता है।

जिबरेलिन (Gibberellin) यह आक्सीन के समान पौधों का एक वृद्धि कारक हार्मोन है। सर्वप्रथम जापानी वनस्पतिशास्त्री कूरोस्वा (Kuroswa) ने जिब्रेला फ्यूजिकूरोई (Gibbrella Fujikuroi) नामक फंगस से जिबरेलिन की खोज की। बाद में इंग्लैंड के यबूता ब्रेन (Yabuta Cerebrum) ने इसका नामकरण किया।

जिबरेलिन अंकुरित बिज ,बीजपत्र अदि में उत्पन होता है।

उत्तर :जिबरेलिन का मुख्य कार्य पौधों की वृद्धि करना है। (1) लम्बाई में वृद्धि (Development long). जिबरेलिन के प्रभाव से तने के पर्व (Internodes) की लम्बाई बढ़ जाती है जिससे पौधे अधिक लम्बे होने लगते हैं।

(2) आकार में वृद्धि (Expansion in size) – यह फूलों तथा पत्तियों के आकार में वृद्धि करता है।

(3) अंकुरण में सहायक (Impact on germination) – यह बीजों की सुसुप्ता अवस्था (Torpidity) को भंग कर अंकुरण में सहायता प्रदान करता है।

(4) विकर संश्लेषण (Blend of Protein) – यह हाइड्रोलिटिक इन्जाइम जैसे-एमाइलेज, प्रोटिपेज (Amylase, Protepase) आदि बीजों के अंकुरण के समय संश्लेषित करता है।

(5) पार्थेनोकार्थी (Parthenocarpy) – बीज रहित फलों के निर्माण में आकार है।

(6) अनुवंशिक बौनापन (Hereditary Dwarfism) – यह अनुवंशिक रूप से सहायक है। में छोटे फलों या पौधों का बौनापन दूर करता है।

(7) फूलों के खिलने में (Sprouting of blossoms) – यह सभी प्रकार के पौधों के फूलों को खिलने में सहायता करता है।

(8) लिंग निर्धारण (Sex assurance) – उच्च श्रेणी के पौधों के लिंग निर्धारण में सहायक है।

उत्तर :जिबरेलिन का व्यवहारिक उपयोग (Down to earth use of Gibberellin)- इसका व्यवहारिक उपयोग निम्नलिखित है

( 1) मक्का, मटर आदि कमजोर तना वाले पौधों की लम्बाई में वृद्धि जिबरेलिन के छिड़काव से किया जा सकता है।

(2)इसके प्रयोग से बीजों में अंकुरण शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है।

(3) द्वि-वर्षीय (Biennial) पौधों में इस हार्मोन के से प्रथम वर्ष में फल तथा फूल उत्पन किया जा सकता है।

(4) अंगूर, सेव, टमाटर आदि के पौधों पर छिड़काव के अधिक फल उत्पन्न किया जाता है।

उत्तर :पादप हार्मोन का कृषि में उपयोग (Use of plant chemical in agribusiness) कृषि के क्षेत्र में पादप हार्मोन का विशेष महत्व है। प्राकृतिक हार्मोन (Normal Chemical) के अतिरिक्त कृत्रिम हारमोन जैसे IBA, NAA, 2-40 आदि का उपयोग कृषि जगत के लिए वरदान साबित हुआ है। कुछ हार्मोन के उपयोग का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-

1. वर्षी प्रजनन में कलम (Cutting) द्वारा वर्षी प्रजनन के समय पौधों के कटे भागों पर आक्सिन के छिड़काव से शीघ्र अपस्थानिक (extrinsic) जड़ें निकल आती हैं। फलस्वरूप नये पौधों का जन्म हो जाता है।

2. घावों को भरने में – पौधों के कटे या क्षतिग्रस्त भागों पर ट्राउमैटिक नामक ऑक्सीन हार्मोन के छिड़काव से कोशिका विभाजन की दर बढ़ जाती है फलस्वरूप कटे भाग के घाव शीघ्र भर जाते हैं।

3. आलू, प्याज का संरक्षण, आलू, प्याज, अदरख आदि के ऊपर ABA के छिड़काव से सुसुप्ता अवस्था को बढ़ा देता है। फलस्वरूप इनमें शीघ्र अंकुरण नहीं होता और अधिक दिनों तक सड़ने से सुरक्षित रहते हैं। फसल को नष्ट करने वाली अवांछनीय घासों को ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा नष्ट कर दिया जाता है लेकिन फसलों को कोई क्षति नहीं होती तथा पैदावार बढ़ जाती है।

4. पार्थेनोकार्पी में।

5. पत्ते तथा फलों को झड़ने से रोकने में।

6. बिना मौसम फल उत्पन्न करने में।

7. बीजांकुरण में।

8. पौधों के पर्व बढ़ाने में।

9. फलों का आकार बढ़ाने में।

10. फूलों का उत्पादन में इनका उपयोग होता है। मुख्य वनस्पति हार्मोन्स के निर्माण-स्थल व कार्य की तालिका नीचे प्रस्तुत है:-

उत्तर :ऑक्सीन ,जिबरेलिन और काईनिन।

1 .c जन्तुओ में प्रतिक्रिया व रासायनिक समन्वय -हार्मोन्स :

उत्तर :हर्मोन्स विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है।

उत्तर :ग्रंथियों को तीन भागो में विभाजित है। 1 .अन्तः स्रावी ग्रंथियाँ 2 .बहिः स्रावी ग्रंथियाँ 3 .मिक्ष्रित ग्रन्थियाँ।

उत्तर :हार्मोन की उतनी ही मात्रा स्रावित होती है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। इसकी अधिकता अथवा कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। इन ग्रन्थियों का स्राव हार्मोन्स (Chemicals) कहलाता है

उत्तर :सीधे रक्त के साथ शरीर के उन भागों में पहुँचा दी जाती हैं। जहाँ इनकी आवश्यकता होती है। चूँकि अन्तःस्राव के स्थानान्तरणं हेतु कोई नलिका (pipe) नहीं होती है, इसलिए अन्तःस्रावी ग्रन्थियों को निलिका विहीन ग्रन्थियाँ (ductless organs) कहते हैं; जैसे-पीयूष ग्रन्थि।

उत्तर :कुछ ग्रन्थियाँ अपने स्त्राव (discharge) को विशेष नलिकाओं द्वारा शरीर के आवश्यक भागों में छोड़ देते हैं। इन ग्रन्थियों को बहिःस्रावी ग्रन्थियाँ (exocrine organs) कहते हैं; जैसे-यकृत, लार ग्रन्थि इत्यादि

उत्तर :अन्तःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रन्थियों का कार्य करने वाली ग्रन्थियाँ मिश्रित (blended) कहलाती हैं। जैसे अग्नाशय

उत्तर :हार्मोन्स को रासायनिक दूत (substance courier) की संज्ञा दी जाती है

उत्तर : हार्मोन्स कार्बनिक यौगिक के रूप में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें रासायनिक नियामक (synthetic co-ordinator) कहा जाता है।

उत्तर :अधिकांशतः हार्मोन्स अपने उत्पत्ति स्थल से दूर स्थित कोशिकाओं की क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं परन्तु कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहीं पर अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया अथवा निष्क्रियता का प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे हार्मोन्स, को स्थानीय हार्मोन्स (nearby chemicals) कहते हैं।

उत्तर :परिभाषा (Definition): हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द hormao अथवा hormacin से हुई है जिसका अर्थ प्रेरित करना (to stir to action) होता है। सर्वप्रथम 1905 ई० में बेलिस (Bayliss) तथा स्टारलिंग (Starling) ने हार्मोन की व्यख्या की है।

“अन्तःस्रावी ग्रन्थियों द्वारा स्स्रावित विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रण, नियमुत्र एवं सामंजस्य में सहायक होते हैं, हार्मोन्स कहलाते है। ये क्रिया के समाप्ति के बाद नष्ट हो जाते है।

.हर्मोन्स की विशेषता लिखो।

उत्तर :हार्मोन्स की विशेषताएँ (Qualities of Chemicals): हार्मोन्स की कुछ अग्रलिखित विशेषतायें होती हैं-1. हार्मोन्स कम अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पानी में अतिघुलनशील होते हैं। 2. ये प्रायः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। परन्तु इनकी प्रकृति स्टेरॉयड, पॉली पेप्टाइड इत्यादि प्रकार की होती है। 3. ये विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ अन्तः स्त्रावी ग्रन्थियों द्वारा स्स्रावित किये जाते हैं तथा उत्पत्ति स्थान से दूर के अंगों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। 4. हार्मोन रासायनिक दूत का कार्य करते हैं। 5. ये जिन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं वहाँ कोई प्रभाव नहीं डालते।

.हर्मोन्स के कार्य :

उत्तर :हार्मोन्स के कुछ कार्य निम्न हैं-(a) हार्मोन्स कोशिका विभाजन (cell division) तथा वृद्धि (development) में सहायता पहुँचाते हैं। (b) इनके द्वारा मेटाबॉलिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। (c) ये जैविक क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं।

उत्तर : स्थिति (Position)- यह सबसे छोटी अन्तः स्त्रावी ग्रन्थि है जिसका वजन 500mg (0.5gm) होता है। यह ग्रन्थि मस्तिष्क के नीचे स्फेनवाइड हड़ियों (sphenoid bone) से बने सेलाटर्सिया (sellaturcia) नामक गर्त में स्थित रहती है। यह तीन पिण्डों में बंटी रहती है- (1) अग्रपिण्ड (Anterior lobe or adenohypothysis) (ii) मध्यपिण्ड (Midlobe) – यह केवल शिशुकाल में ही क्रियाशील रहता है, प्रौढ़ अवस्था में निष्क्रिय हो जाता है। (iii) पश्च पिण्ड (Posterior lobe or Neurohypophysis) I

ACTH –Adrenocorticotrophic Hormone

TSH-Thyroid Stimulating Hormone

GTH-Gonadotrophic Hormone

FSH-Follicle Stimulating Hormone

LH-Luteinising Hormone

LTH-Lyutio Tropic Hormone

ADH-Anty dauretic hormone

GH-Groth Hormone

.एडिनो कार्टिकोट्राफिक हार्मोन ACTH (Adrenocorticotrophic Chemical):-

उत्पत्ति स्थान –अग्र पिट्यूटरी ग्रन्थि।

प्रकृति- प्रोटीन जातीय।

कार्य – (I) यह एड्रिनल कार्टेक्स की वृद्धि को नियंत्रित करता है। (ii) एड्रिनल कार्टेक्स के स्त्राव को नियंत्रित करता है।

कमी से होने वाली प्रभाव –कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन एडीसन रोग (Addisions sickness) हो जाता है। जिससे प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अधिकता (Hypersecretion) – कूशि वर्ण का रोग हो जाता है।

• थाइराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन (Thyroid Animating Chemical, TSH)

उत्पत्ति स्थान-अग्र पिट्यूटरी ग्रन्थि

प्रकृति (Nature) – जल में घुलनशील ग्लाइको प्रोटीन है।

कार्य (Capability) – (I) यह थायराइड ग्रन्थि के सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करता है। (ii) यह थाइराक्सीन (Thyrox-ine) हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। (iii) आयोडिन चयापचय पर नियंत्रण करता है।

कमी (Hyposecretion) – थायराइड ग्रन्थि का आकार छोटा हो जाता है तथा चयापचयी क्रियाओं की दर घट जाती है। अधिकता (Hypersecre-tion) – थाइराइड ग्रन्थि का आकार बढ़ जाता है तथा metabolic क्रियाओ दर बढ़ जाती है।

• गोनेडोट्रफिक हार्मोन या गोनेडोट्राफिज्म – यह एक ट्राफिक हार्मोन है जो जननांगों को प्रभावित करता है। यह दो प्रकार का होता है-

(a) FSH फालिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन (Follicle Invigorating Chemical) – घुलनशील प्रोटीन प्रकृति का यह हार्मोन पीयूषग्रंथि के अग्रपिण्ड द्वारा स्स्रावित होता है तथा मादा के अण्डाशय (ovary) के वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा बृष्ण (पुरुषों में) sperm के निर्माण में सहायक होता है।

(b) LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन (Luteinising Chemical) – इस हार्मोन को इण्टरस्टिशियल स्टीमूलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ग्लाइको प्रोटीन प्रकृति का यह हार्मोन मादा में कारपस ल्यूटियम (corpus lutium) के ऊतकों की वृद्धि करता है। तथा पुरुषों में वृष्ण द्वारा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन के स्राव में सहायक होता है। गोनैडोट्रॉपिक हॉर्मोन की कमी के कारण गौण लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता तथा अधिकता से मनुष्यों में हृदम लैंगिक लक्षणों का विकास कम उम्र में हो जाता है।

• ल्यूटिओ ट्रॉपिक हार्मोन (LTH)- इसका अन्य नाम PH (प्रोलैक्टिन हार्मोन) अथवा लैक्टोजेनिक हार्मोन भी है। यह प्रोटीन होता है एवम् कार्पस ल्यूटियम को बनाये रखने तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्त्राव को नियमित रखने में सहायक है। स्तन को का वृद्धि के साथ-साथ दूध के स्त्राव को बनाये रखता है।

• एण्टी बाईयूरेटिक हार्मोन (ADH) – इस हार्मोन को पिट्रेसिन (pitressin) अथवा वेसोप्रेसिन (vasopressin) के नाम से भी जानते हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन शरीर में जल संतुलन में सहायक है।

• वृद्धि हार्मोन (Development Chemical G.H.)- यह पीयूष ग्रन्धि के अग्रभाग से लावित होता है। इससे शरीर में वृद्धि होती है। कमी का प्रभाव (बौनापन) इसकी कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है जो लैंगिक रूप से कम विकसित होते हैं। अधिकता का प्रभाव (लम्बापन) इसके स्राव के बढ़ जाने से जिगैन्टीज्म हो जाता है जिससे उसकी वृद्धि (लम्बाई में) अधिक बढ़ जाती है और बच्चों में बौनापन आ जाता है। वयस्कों में इसकी अधिकता से एक्रोमेलैगी नामक रोग हो जाता है। इससे हाथ-पैर तथा निचले जबड़े तथा होंठ मोटे हो जाते हैं।

पिट्यूटरी हार्मोन का व्यवहारिक उपयोग (Viable use of Pituitary chemical)- पिट्यूटरी हार्मोन का टीका लगा कर, दूध देने वाले पशुओं से दूध का अधिक उत्पादन किया जाता है। मादा तथा नर मछलियों में इस हार्मोन का टीका (Infusion) लगाकर कृत्रिम प्रजनन की क्रिया कराई जाती है।

B. थायराइड ग्रन्थि (Thyroid organ) : स्थिति (Position) – इस ग्रन्थि का वजन लगभग 20 से 25 gm. होता है। श्वसन नली के दोनों ओर तथा स्वर-यंत्र के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि द्विपिण्डक (Bilobed) होती है। इसकी आंतरिक यह बनावट घनाकार कोशिकाओं से निर्मित फोलिकल (Follicles) द्वारा होती है जिसके अन्दर एक प्रकार का प्रोटीन जातीय द्रव भरा रहता है जिसे कोलॉयड (colloid) कहते हैं। थायराइड ग्रन्थि द्वारा तीन हार्मोन का स्त्राव होता है-(I) थाइराक्सिन (Thyroxine) (ii) ट्राई आयडोथाइरोनिन (Tri-lodothyronine (iii) थाइरोकैलसिटोनिन (Thy-rocalcitonin)

थाइराक्सिन का उत्पति स्थान – थाइराइड प्रन्थि

प्रकृति (Nature) – आयोडिन युक्त पोटीन (Iodinated de rivatives of thyrosin) एक आवश्यक एमिनो एसिड है।

कार्य (Capability)- (I) यह शरीर में होने वाली सभी मेटाबोलिक के क्रियाभों का नियंत्रण करती है। इसकी उपस्थिति में कोशिकाएं अधिक मात्रा में ०, का उपयोग करने लगती हैं तथा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। (ii) यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है लेकिन सीरम (serum), कोलेस्टरोल (Cholesterol) तथा फास्फोलिपिड की मात्रा कम कर देता है। (iii) यह शर्करा, मोटीन तथा वसा के पाचन में सहायता करता है। (iv) यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक (sexual) तथा मानसिक (mental) वृद्धि को नियंत्रित करता है। (v) यह RBC के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से एनेमिया (sickliness) हो जाता है।

कमी (Hyposecretion)- इस हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म (Cretinism) तथा वयस्कों में मिक्सोडिमा (Mexoedema) तथा घेघा (Goiter) नामक रोग हो जाता है।

अधिकता (Hypersecretion) – इस हार्मोन की अधिकता से इक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर (Exophthalmic goiter) or ग्रेवस रोग (Grave’s infection) हो जाता है।

क्रेटिनिज्म (Cretinism) – थाइराक्सिन की कमी के कारण बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। बुद्धि जड़ हो जाती है। यौर सक्षण का विकास नहीं हो पाता। पेट निकल जाता है तथा आधार चयापचयी दर (Basal Metabolic Rate) कम हो जाता है।

मिक्सोडिमा (Mexoedema) – थाइराक्सिन हार्मोन की कमी के कारण युवकों में आंखें तथा मुंह फूल जाता है। बाल (Hair) झड़ने लगता है, गले की आवाज मोटी हो जाती है। लैंगिक (Sexual) प्रवृति घट जाती है। BMR कम हो जाता है। स्मृति पर दे जाता है तथा रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाती है। त्वचा के नीचे वसा का जमाव होने लगता है जिससे त्वचा मोटी तथा खुरदरी हो जाती है।

ग्वाइटर (Goiter) – थाइराक्सिन की कमी से आयोडिन की मात्रा कम हो जाती है। आयोडिन की कमी से थाइराइड ग्रन्थि फूल कर बाहर की ओर निकल जाती है।

इक्सोपथैल्मिक ग्वाइटर (Exophthalmic goiter) – थाइराक्सिन हार्मोन की अधिकता से थाइराइड ग्रन्थि बढ़ जाती है तथा गला फूल जाता है। आँखें बाहर निकल आती हैं। वसा का जमाव पलकों के नीचे होने लगता है जिससे पलकें मोटी ते जाती है। शरीर का वजन घटने लगता है। हृदय की गति बढ़ जाती। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है।

उत्तर :अग्न्याशय: स्थिति- यह पेट के नीचे और ग्रहणी के ‘सी’ आकार की आंतरिक वक्रता के बीच स्थित है। इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती हैं। अग्नाशयी रस बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। लैंगरहैंस के आइलेट्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में मौजूद होते हैं। लैंगर हंस के द्वीप – इसमें दो प्रकार की कोशिकाएँ मौजूद होती हैं जिन्हें क्रमशः a-कोशिका और ß-कोशिका कहा जाता है। a-cell द्वास ग्लूकोगान (glucogon) तथा ß-cell द्वारा इन्सुलिन (insulin) हार्मोन (Chemical) का स्त्राव होता है।

उत्तर :प्रकृति : प्रोटीन जातीय।

कार्य (Capability) : (1) इन्सुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। (ii) यह रक्त में प्रोटीन की मात्रा के सश्लेषित कर ग्लाइकोजनेसिस (glycogenesis) को रोकता है। (ii) यह रक्त में कोलेस्ट्राल (cholesterol) की मात्रा के नियंत्रित करता है। लीवर में किटोन के निर्माण को रोकता है।

कमी (Hypo discharge) – इन्सुलीन की कमी से लीवर में संचित ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं पहुँच पाता तथ उसकी आक्सीकरण (oxidation) नहीं हो पाता, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस घटना को हाइपर ग्लेसेमिय (Hyper glycemia) कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा (180 mg./100ml.) से बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है जिसे ग्लाइकोसुरिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया (Hypoglycemia) तथा ग्लाइकोसुरिय (glycosuria) के संयुक्त रूप को डायबिटिज मेलिटस (diabetes mellitus) कहते हैं।

लिंग हार्मोनों का स्त्राव जनन ग्रंथि से होता है और ये हमारे शारीरिक विकास और स्तंभना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन जैसे कि ओइस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोरोन, और टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग मात्राओं में पाए जाते हैं।

1. ओइस्ट्रोजन (Estrogen) – यह महिलाओं में प्रमुख हार्मोन है और उनके शारीरिक विकास में विशेष भूमिका निभाता है। इसकी कमी से महिलाओं में मस्तिष्क और स्तनों का विकास प्रभावित हो सकता है, साथ ही मासिक चक्र और गर्भनाली का सम्मान भी हो सकता है।

2. प्रोजेस्टोरोन (Progesterone) – यह हार्मोन गर्भाशय में गर्भाधान और बालन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से गर्भाशय में संशोधित नियमित रहने की क्षमता कम हो सकती है।

3. टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) – यह पुरुषों में प्रमुख हार्मोन है और उनके लैंगिक विकास और स्त्री लक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता गुण आ सकता है और लैंगिक विकास में देरी हो सकती है।

notice : इस article लिखने के लिए हमने west bengal sylabus के class 10 के life science book का help लिए। हमारा उद्देश्य केवल छात्रों को शिक्षित करना है। Google से गुजारिश है हमारे post को रैंक करे और छात्रों को शिक्षित करने में हमारी मदद करे।